Bauernarbeit

Das Leben auf den Bauernhöfen im Attergau im 19. Und 20. Jahrhundert

Zu den Bauernhöfen im Attergau gehört gewöhnlich ein Grundbesitz in der Größe von etwa 50 Joch bzw. 30 Hektar (1 Joch = 0,575 ha). Davon sind etwa eine Hälfte Wiesen und Felder und eine Hälfte Wald. Im Einzelnen können jedoch diese Maße stark variieren. Der oberösterreichische Durchschnitt liegt bei 18,6 Hektar Grundbesitz pro Bauernhof.

Bauernhöfe waren im Attergau, wie auch anderswo, überaus komplexe wirtschaftliche Einheiten, in denen möglichst alle nötigen Lebensmittel hergestellt werden konnten. Diese Fähigkeit zur weitgehend autarken Versorgung erforderte umfangreiche Kompetenzen in den unterschiedlichsten Professionen. Neben der speziellen Land- und Forstwirtschaft musste die Bauernfamilie auch noch die Milchverarbeitung, Metzgerei, Bäckerei, Obstbau, Gartenbau, die bäuerliche Schnapsbrennerei, die Mostherstellung, das Obstdörren und alle möglichen Formen der Haltbarmachung von Lebensmitteln beherrschen und den oft zu teuren Tierarzt ersetzen. Krankheiten wurden vorwiegend mit selbst hergestellten Hausmitteln behandelt.

Darüber hinaus musste der Bauer auch noch ein guter Kaufmann und Menschenkenner sein, sich in Grundbuchs- und Rechtsfragen auskennen und seine Grundstücksgrenzen genau im Auge behalten. Die Herstellung und Instandhaltung vieler technischer Hilfsmittel erforderte Geschicklichkeit und Einfallsreichtum. Um einen Bauernhof erfolgreich bewirtschaften zu können, war ein enorm umfangreiches Fachwissen, ein vielschichtiges Verständnis und permanente Übung erforderlich. Diese Fähigkeiten wurden von Generation zu Generation weitergegeben und von Kind auf praktiziert. Ein Bauernhof bildete einen komplexen, biologisch verträglichen Kreislauf, der sich über Jahrhunderte hinweg erhalten konnte, ohne der Umwelt zu schaden.

Regelmäßig kamen auch Handwerker auf die Ster (Stör). Der Sattler reparierte das Rosszeug, der Fassbinder richtete die Fässer für den frischen Most, der Glaserer zerbrochene Fensterscheiben. Hin und wieder zogen Scherenschleifer, Häfenflicker und reisende Kaufleute durch. Legendär war der Kurz Adi, der in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg seinen kleinen Leiterwagen hinter sich her zog und allerhand Krimskrams, vom Nähzeug, über Süßigkeiten bis zum Zündholz verkaufte. Er konnte fürchterlich fluchen, wenn sich Kinder mit ihm Späße erlaubten.

Im und ums Haus

Es waren in der Regel mehrere Dienstboten, Mägde und Knechte beschäftigt. Alljährlich zu Lichtmess, dem 2. Februar, mussten sie vom Bauern „angehalten“, also zum Weiterverbleib im nächsten Jahr aufgefordert werden. Wurde ein Dienstbote an diesem Tag nicht angehalten, hatte er ohne weitere Aufforderung den Hof zu verlassen. Der Hausknecht oder „Hausl“ bei den Knechten und das "Hausmensch" bei den Mägden teilten die Arbeit ein. Sie waren die Vorarbeiter bzw. Vorarbeiterinnen. Die zahllosen Stall- und Hausarbeiten mussten verrichtet und das Vieh versorgt werden. Gerätschaften und Werkzeug wurden oft am Hof instand gehalten.

Regelmäßig wurden Schweine am Hof geschlachtet, das Fleisch aufgearbeitet, geselcht und konserviert, es gab weder Gefriertruhe noch Kühlschrank. Auf die Schlachtzeit freuten sich alle im Haus. Innereien, Blunzn (Blutwurst) und andere wenig haltbare Fleischteile wurden zu köstlichen Mahlzeiten verkocht. Aus überschüssigem Schweinsfett wurde mit Soda und Aschenlauge in flachen Pfannen Seife gesotten und dann in handliche Stücke geschnitten.

Wäsche wurde in großen Wasserhäfen gekocht, eingeseift, auf der Waschrumpel oder einem Holztisch mit einer Reisbürste geschruppt und dann am Brunnentrog mit kaltem Wasser durchgespült. Im Artikel Waschtag wird diese Arbeit näher beschrieben. Die Holzböden wurden meist am Samstagvormittag kniend mit Aschenlauge gebürstet und aufgewischt.

Die Milch wurde mit der "Milchmaschine" in Magermilch und Rahm geschleudert, zu Butter verarbeitet und die Magermilch an die Kälber verfüttert. Milchkundschaften aus der Nachbarschaft holen sich regelmäßig ihre Milch mit der „Milchpitschn“. Überzählige Hühnereier wurden in eine Kalkbrühe eingelegt, um die Zeiten zu überbrücken, in denen die Hühner keine Eier in ihre Nester legten.

Etwa alle zwei Wochen wurde Brot gebacken. Frisches Brot kam selten auf den Tisch um den Appetit in Grenzen zu halten. Die "Aschenzelten", kleine Schwarzbrotfladen, die im auskühlenden Backofen halb durchgebacken und mit Butter und Salz gegessen wurden, waren ein Geschmackserlebnis. Obst und andere Früchte wurden in Gläsern konserviert (eingerext), zu Most gepresst, zu Schnaps gebrannt. Birnen und Zwetschken wurden im "Dörrhäusl" zu "Kletzen" und "Dierde Zwetschken" gedörrt. Kraut wurde gehobelt und zu Sauerkraut eingemacht. Aus den Bauerngärten kamen nicht nur die verschiedensten Gemüse und Gewürze, sondern nicht selten auch Heilkräuter und Blumen.

Der Arbeitstag begann um fünf Uhr früh, im Sommer manchmal schon früher, und endete mit der Stallarbeit um etwa sieben Uhr abends. Auf die Einhaltung der Mahlzeiten wurde großer Wert gelegt. Hat die Bäuerin vergessen, die Jause zur Waldarbeit mitzugeben, so wurde erzählt, sind die Dienstboten zwar ohne Jause fort gegangen, haben aber auf dem Weg gleich wieder umgedreht, um zur Jausenzeit wieder daheim zu sein. Die ohnehin bescheidenen Gewohnheitsrechte sollten verständlicherweise nicht auch noch geschmälert werden.

Um sieben Uhr früh gab es die sogenannte „Saure Suppen“ – eine Milchsuppe mit Brotschnitzeln, etwas Rahm und Kümmel. Um neun Uhr die sogenannte „Neinern“, mit geselchtem Fleisch, Brot, Butter, Bratlfett und Ähnlichem. Zum Mittagessen um elf Uhr wurde ausgiebiger gekocht. Abhängig von der Jahreszeit verschiedene Fleischspeisen, manchmal auch Mehlspeisen. Vielfalt und Qualität war von Haus zu Haus unterschiedlich, wobei sich die Kunst der Köchin schnell herumsprach. Um drei Uhr war die „Jausen“ angesagt, die mit der „Neinern“ vergleichbar war und abends zwischen fünf und sieben Uhr wurde wieder „gesüppelt“ wie in der Früh. Zum Trinken gab es meistens Most oder Milch, später auch Kakao und Feigenkaffee, meistens zu Rohrnudeln (Wuchteln) dazu.

Jeder hatte seinen festen Platz am Tisch und sein eigenes Besteck. Messer, Gabel und Löffel wurden nicht gewaschen, sondern nur abgewischt und in eine Lederschlinge unter dem Tisch gesteckt. Vom mittäglichen Tischgebet blieb infolge der zahllosen Wiederholungen nur mehr ein unverständliches Gemurmel. Erst nach dem abschließenden „Vatersohnesheilingeistesamen“, während der Daumen zum Zeichen der Bekreuzigung eine Schlangenlinie von der Stirn über Nase und Kinn bis zur Brust beschrieb, durfte mit dem Essen begonnen werden.

-

Schöne Pferde waren der Stolz der Bauersleute

-

Ein Kalb, das ohne Vorderfüße zur Welt kam, sorgt für Staunen

-

Junge Nußdorferinnen machen gemeinsam einen Kochkurs

-

Butterstößeln im Butterfaß 1940

-

Der Umgang mit Pferden war Herausforderung wie Faszination und wurde von Generation zu Generation weitergereicht

-

Auf dem Niedermoarhof – Manfred Hemetsberger mit dem goßen Bruder Karl beim Reitversuch 1947

-

Sensen Dengeln 1950 - die Arbeit für die Alten

-

Sensen Dengeln 1953 - Eine gute Schneide beschleunigte und erleichterte den Gras- und Kornschnitt wesentlich

-

Sensen Dengeln 1956 - Die Zeit des händischen Mähens geht ihrem Ende zu und wird von mechanischen Mähwerken verdrängt

-

Der Most aus dem Keller, das erfrischende Getränk am Bauernhof

-

Die Jauche wurde händisch aus der Grube in das Fass geschöpft. Die Bezeichnung „Adel“ kann als Andeutung verstanden werden, was man von der früher herrschenden Oberschicht hielt.

Auf den Wiesen

Ein üblicher Bauernhof im Attergau hatte etwa zwanzig Stück Rindvieh, zwei Pferde und zehn Schweine zu versorgen, die von Frühjahr bis Herbst mit Gras und im Winter mit Heu und Grummet gefüttert wurden. Die Pferde bekamen noch Haferschrot dazu und die Schweine gedämpfte Erdäpfel und Küchenabfälle, Schrot und warmem Wasser, dem sogenannten „Sautraung“. Zeitweise wurden zerschnitzelte Futterrüben (Runkel) dazu gemischt. Um das Heu im Frühsommer und das Grummet (Groamat) im Spätsommer als Wintervorrat auf den Heuboden zu bringen, war mühsame Handarbeit erforderlich. Später erleichterten diese Schwerarbeit mechanische Greiferaufzüge und Heugebläse.

Um im Herbst nach der Ernte des Grummets vor dem Wintereinbruch das letzte Gras zu nützen, das noch auf den Wiesen wuchs, wurden die Kühe auf die Weiden getrieben. Stiere und zu lebhaftes Jungvieh mussten daheim im Stall bleiben. Geleitet von den Stalldienstboten trotteten die Kühe im Gänsemarsch durch das Dorf auf die Wiesen hinaus und am Abend zum Melken wieder heim. Elektrische oder sonstige Zäune gab es nicht und so musste das Vieh gehütet werden, damit es auf den eigenen Wiesen blieb und sich nicht mit den Tieren der anderen Bauern vermischte. Das war bevorzugte Aufgabe der Kinder nach der Schule. Sie konnten leichtfüßig jedem Tier nachlaufen und es mit einem dünnen Haselnussstock wieder zur Ordnung bringen. Diese „Kinderarbeit“ war begehrter als in der Schule zu sitzen. Es wurden Lagerfeuer gemacht, Kartoffel gebraten, Indianer gespielt und allerlei Späße getrieben. Wer je dabei war, denkt mit Wehmut an diese Zeit zurück.

-

Jausenzeit am See 1936 – die Leute vom Roiderhof

-

Das Grubmahd ist eine Bergwiese hoch über Nußdorf und der Weg war weit

-

Im Kriegsjahr 1940 wurde jede Hand dringend gebraucht

-

Hauptsächlich Frauen und Kinder aber auch einige Kriegsgefangene, vor allem aus Russland trugen 1941 die Hauptlast der Arbeit

-

Nach dem 2. Weltkrieg, hier 1952, wurde die Arbeit allmählich leichter

-

Männer, die vom Krieg heim kamen, lieferten 1952 wieder vollen Einsatz bei der Ernte.

-

Die alten Leiterwagen mit eisenbereiften Holzrädern wurden durch Wägen mit Gummibereifung, wie auf dem Bild von 1952, ersetzt. Der Wagner Sagerer in Altenberg war bekannt für raffinierte technische Lösungen zur Arbeitserleichterung.

-

Heuumkehren mit dem Rechen 1952

Auf den Feldern

Bei der Getreideernte, dem Droadmahn, war die Arbeit meist so verteilt, dass die Männer mit der Sense das Korn mähten, die Frauen banden die Garben zusammen und die Kinder mussten beim Kornmandl aufstellen die Garben aufrecht halten. Nach einigen Wochen und schönem Wetter wurden die Getreidegarben heim auf den Troadboden gebracht, wo sie bis zum Dreschen lagerten. Auf die abgeernteten Felder wurde Jauche und Mist ausgebracht (geadelt und mistgfiad), der Mist ausgebreitet (mistbroat), gepflügt (umgfahrn) und geeggt (brott). Im nächsten Frühjahr war wieder Zeit zum sähen. Neben Weizen, Roggen (Korn), Hafer, Gerste wurden auch Kartoffeln (Erdäpfel), Kraut und Futterrüben (Runkeln) angebaut. Für die Schulkinder rochen die umgefahrenen Felder nach Schulanfang.

-

Pflügen mit Pferden 1920

-

Ochsen waren beliebte Zugtiere in den kleineren Bauernhöfen, hier beim Einfahren der Korngarben 1929

-

Das Pflügen mit Pferden dauerte 1940 viele Wochen; 50 Jahre später mit Traktoren nur mehr wenige Stunden

-

Eine Sähmaschine mit Pferdezug war 1940 eine bedeutende Errungenschaft

-

Im Vergleich zu Pferden waren Ochsen langsamer und oft schwer zu überzeugen was sie tun sollen

-

-1950- Wenn die Pferde vorne gut geführt wurden, konnte der Knecht auch einmal eine Pfeife rauchen

-

Kornmandeln beim Fleischhacker Kreuz 1953

-

Auch Sommergäste helfen beim Kornmandl aufstellen 1957. Mit dem Einzug der Mähdrescher in den 1960er Jahren war ihre Zeit vorbei

-

Pflügen mit dem Unimog war schon 1955 kinderleicht

-

Im Niedermayrhof wird der Unimog 1959 in Eigenregie komplett zerlegt, repariert und wieder zusammengebaut

Dreschen

Die Druschtage im Herbst waren eine Herausforderung für jeden Hof. Das Dreschen war nicht nur eine sehr staubige, sondern auch eine lustige Arbeit, bei der alle im Dorf zusammenhalfen. Der Antrieb der großen Dreschmaschine erfolgte mit einer Dampfmaschine über einen langen Lederriemen. Die Maschinen wurden mit Pferden von Hof zu Hof gezogen. Die jungen Mädchen waren stets Ziel von Späßen der Burschen. Alle Leute wurden verköstigt und am Abend wurde in der Stube musiziert, getanzt und gespielt. Der „Maschintanz“ war ein Fest für alle Beteiligten.

-

Die Dreschmaschine am Roiderhof 1912 wurde von einer Dampfmaschine über einen langen Lederriemen angetrieben

-

Dreschen beim Schmied 1937 mit der Dampfmaschine. Später gab es dafür einen fahrbaren Elektromotor.

Wald- und Holzarbeit

Der Wald war die Sparkasse der Bauern. In der Zeit des Wiederaufbaues nach dem 2. Weltkrieg war Holz sehr gefragt und erzielte in den sogenannten Wirtschaftswunderjahren gute Preise. Das erleichterte den Bauern die teuren Anschaffungen für landwirtschaftliche Maschinen und die Finanzierung touristischer Einrichtungen. Die Wald- und Holzarbeit und das Holzfuhrwerk waren besonders bei Windwurfereignissen sehr gefahrvoll. Die Holzknechtmarterl für verunglückte Waldarbeiter in den Attergauer Wäldern geben Zeugnis davon. Die wiedererrichtete Schindelbaumstube, eine alte Holzknecht Sölln in der früher die Forstarbeiter kochten und übernachteten, ist zu einem lohnenden Wanderziel zwischen Nußdorf und Oberwang geworden.

-

Vom Reihergupf führte um 1900 eine Holzriese bis zum See

-

Holzknechte mit Oberförster Lemmerer beim Bau des Jagastübl im Lahgraben zwischen Nußdorf und Strass um 1930

-

Zugsäge, Hacke, Sappel, Beisser, Reibhaken waren die wichtigsten Werkzeuge

-

Waldarbeit 1930 – im Sommer wurden die Bäume geschlägert und im Winter zu Tal gebracht

-

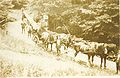

Holzbringung mit Pferden oder Ochsen um 1950

-

Holzbringung mit dem Hornschlitten um 1950

-

Bei der Holzbringung wurde zusammengeholfen, um 1950

-

Schiffbauholz mit 30m Länge und 44cm Mindestdurchmesser waren eine Besonderheit der Nußdorfer Wälder

-

Schiffbauholz vierspännig auf dem Weg zum See um 1930

-

Holzfuhrwerk mit Pferdezug 1937

-

Holzfuhrwerk 1938

-

Bei der Schindelbaumstube zwischen Nußdorf und Oberwang errichten Arbeitskollegen ein Holzknechtmarterl

-

Die Verunglückten sind auch 1994 noch unvergessen

-

Scheiterziehen 1949

-

Der Hornschlitten diente 1949 zum Abtransport von Brennholzscheitern und Schleifholz für die Papierfabriken über die steilen Hohlwege zum Attersee

-

Die Lohrinde war 1949 noch ein wichtiger Rohstoff für die Lederherstellung und wurde in großen Mengen aus dem Wald gebracht

-

Das Aufarbeiten von Windwurfholz, hier 1951, war mit besonderen Gefahren verbunden. Die zersplitterten Baumstämme erlitten dazu eine starke Wertminderung

-

Die starke Arbeit im Wald – 1951 – erforderte eine entsprechende Ernährung. Getrunken wurde hauptsächlich Most aus eigener Herstellung

-

Der Schmarrn mit Eiern, Mehl und viel Fett gehörte neben geselchtem Fleisch und Brot zu den täglichen Mahlzeiten

-

Holzbringung mit Hornschlitten beim Schmeißer in Limberg 1953

-

Waldarbeit in der vorderen Bäckerleiten 1967

Quellen

- Walter Großpointner, Nußdorf - Heimatgeschichtliche Sammlung

- Sammlung Aichinger, Nußdorf

- Manfred Hemetsberger, Nußdorf